“A nivel estatal, se requiere una nueva visión para expandir la conectividad nacional y garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a internet, dado que se ha convertido en un servicio público esencial, comparable con la luz, el agua o el saneamiento», señala estudio del Ciedu AIP

Por: Violeta Villar Liste | José Manuel López por Ciedu

“…la Universidad de Panamá (UP) se posiciona como la institución de educación superior de referencia para estos estudiantes, funcionando como un refugio académico y una oportunidad de progreso«

La pandemia a causa de la COVID-19 significó desafíos para la educación superior universitaria y también una oportunidad: la matrícula de los centros regionales de la Universidad de Panamá (UP) incrementó 45%, asociada a la educación virtual. Sin embargo, la dificultad en el acceso al internet y la falta de computadoras en el hogar de las y los estudiantes, obliga a mejorar las estrategias.

Estos hallazgos están contenidos en el estudio De lo virtual a lo presencial, una aproximación a la realidad del alumnado universitario del sistema público en la región central de Panamá, del Centro de Investigación Educativa de Panamá (Ciedu AIP), con el apoyo del Indicasat AIP y del Centro Regional Universitario de Coclé de la UP.

- Por el Ciedu AIP participaron la investigadora Nanette Archer Svenson y Andrea Palacios

- Por el Centro Regional Universitario de Coclé (CRUC), Guillermina Itzel De Gracia.

- Por la Universidad de Panamá, Thais Balbuena.

Las investigadoras destacan que la pandemia evidenció “las inequidades inherentes en el sistema panameño de la educación superior. A la vez, produjo cambios importantes con respecto a la instrucción, como fue el caso de la educación virtual”.

A pesar “de la magnitud de esta disrupción y de la reorientación que ha provocado en la educación universitaria”, no ha existido suficiente investigación científica sobre el tema.

Este estudio, cuyos contenidos son públicos, ayuda a comprender qué ocurrió en este periodo, las lecciones aprendidas y orientaciones.

Para esta investigación, el Ciedu trabajó con los CRU de Coclé, Veraguas y Azuero, con el objetivo de “medir las percepciones de los estudiantes, profesores y administradores con respecto a la educación virtual de los últimos años, particularmente con relación a la reincorporación de la instrucción presencial”.

En esta entrevista, la Dra. Nanette Svenson y la Dra. Guillermina De Gracia, comparten alcances del estudio.

El salto a la educación superior

Las investigadoras describen en la investigación que “la Universidad de Panamá (UP) se posiciona como la institución de educación superior de referencia para estos estudiantes, funcionando como un refugio académico y una oportunidad de progreso. Por lo tanto, no sorprende que en esta universidad se concentre casi el 40% de la población universitaria a nivel nacional”.

De hecho, el incremento del 45% de la matrícula de los centros regionales de la UP durante la pandemia, de jóvenes graduados de la escuela media pública, estará asociado “a la falta de otras opciones económicas de educación superior en el interior y a la relativa falta de empleo en estas áreas”, explican las autoras.

El estudio documenta que si bien es bajo el índice de analfabetismo en Panamá y hay acceso a la educación básica, no ocurre lo mismo con la educación superior: “Las condiciones para acceder a la educación superior en las áreas rurales son considerablemente limitadas”, realidad que atiende la UP como “refugio y oportunidad de progreso”.

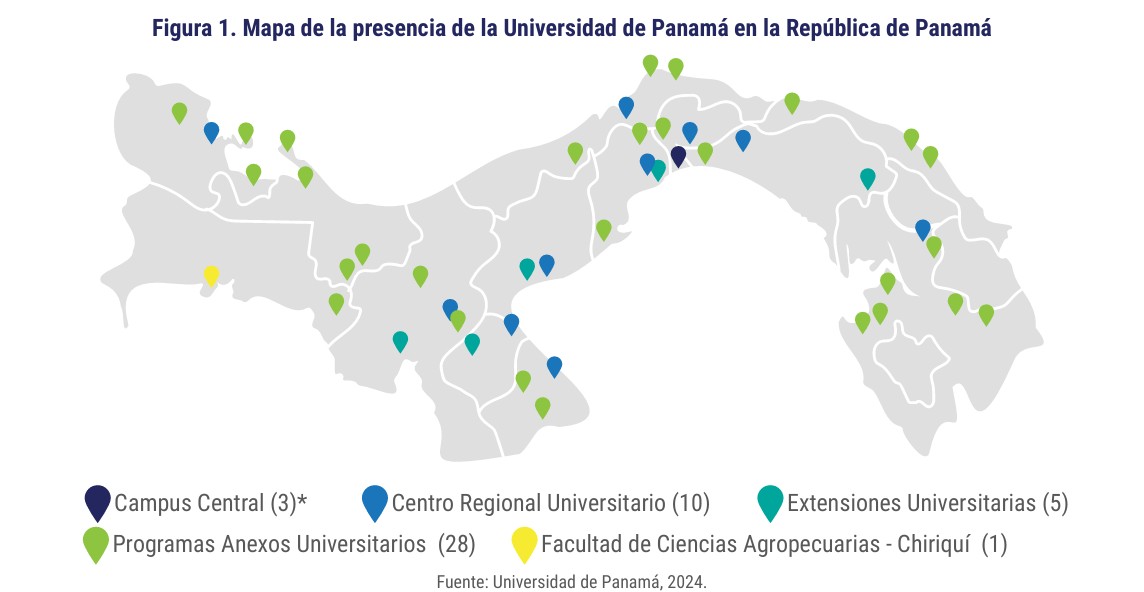

Los centros regionales “han crecido significativamente a través de los años y ahora representan casi el 50% de la población estudiantil total de la UP (UP, 2024a)”.

¿En el aula presencial o en la experiencia virtual?

-¿Los estudiantes manifestaron interés en estar en el aula presencial o preferían la experiencia virtual?

-En general, había una preferencia hacia la educación presencial en lugar de la educación exclusivamente virtual, pero la mayoría expresó un deseo para opciones mixtas (presencial, virtual e híbrida), citando las ventajas de cada modalidad.

El estudio detectó como resultado relevante en relación con la conectividad “que la mayoría de los estudiantes (dos tercios) dependen de sus celulares para la educación virtual, mientras que todos los docentes operan con computadoras”. Además, describe la investigación, uno de cada cinco estudiantes debe compartir su dispositivo con otros miembros de la familia.

“Esta disparidad en las circunstancias genera numerosas diferencias entre alumnos y profesores en cuanto a cómo viven la experiencia de la educación en línea”.

Mientras los docentes tienen conexión fija, no ocurre igual con los estudiantes: “Solo un poco más de la mitad de los estudiantes cuenta con este tipo de conexión”.

Falta de electricidad y la interrupción en la conexión a internet, fueron asociadas a la pérdida de clases.

Otro elemento que advierten las investigadoras, es la calidad del estudio según la pantalla: “Investigadores en Chile han demostrado que las personas tienen mayores probabilidades de desarrollar habilidades específicas cuando acceden a internet a través de una computadora, en comparación con el acceso mediante un celular (Correa, Pávez y Contreras, 2018)”.

-¿Cuáles fueron las estrategias para perfeccionar el sistema de educación virtual y el presencial?

-Aparte de una capacitación docente básica sobre los componentes fundamentales de la educación virtual al inicio de la pandemia en 2020 y la creación de la plataforma Campus Virtual UP, https://upvirtual.up.ac.pa/login/index.php, no vimos evidencia de estrategias completas para perfeccionar los sistemas de educación virtual, presencial e híbrida.

“Los estudiantes y los docentes reportaron múltiples dificultades con la educación virtual. Algunas relacionadas con la implementación de la UP e incluyeron quejas con respecto al apoyo de la UP, los recursos disponibles, el contenido de las clases, la tecnología y las comunicaciones oficiales. Otras fueron vinculadas con sus situaciones personales, destacando las relacionadas con los altos niveles de estrés, la gestión de tiempo, la habilidad de concentrarse, el ambiente del espacio de trabajo y el manejo de la tecnología”.

-¿Esta estrategia han cerrado brechas al permitir una mayor incorporación de jóvenes a la educación superior o se produjo abandono al levantarse las restricciones de la pandemia?

-Dependiendo de las circunstancias de cada estudiante, los efectos de más o menos educación virtual han impactado de diferentes maneras.

Es interesante, describe el estudio, que a pesar de las dificultades, la mayoría de los docentes y estudiantes encuestados reportó niveles altos de satisfacción con la educación virtual (“bastante” o “mucho”), aunque 40% de los estudiantes y 27% de los docentes afirmaron estar “poco” o “nada” satisfechos con ella.

“Muchos estudiantes reportaron problemas constantes de conectividad en sus hogares que afectaron significativamente a su participación en clase y a su proceso de aprendizaje. Estas dificultades complicaron su progreso académico y tuvieron un notable impacto en su desempeño”.

Cuando la UP volvió a la educación presencial, el incremento del 45% en la matrícula en los centros regionales, significó enfrentar el desafío de la falta de espacios físicos, “lo que obligó a continuar con la modalidad virtual para poder acomodar a todos”.

Hasta la fecha, destaca el estudio, casi todos los estudiantes y docentes imparten y reciben clases en un formato mixto que combina educación virtual y presencial.

Las investigadoras concluyen que las lecciones y recomendaciones del estudio se podrían aplicar a la enseñanza de otros niveles también, especialmente en el caso de las comunidades más remotas.

“Todos los encuestados y entrevistados coincidieron en que, de cara al futuro, la UP y, en particular los centros regionales, estarán obligados a adoptar un sistema híbrido. Ante las dificultades señaladas, el desafío ahora radica en diseñar e implementar este sistema de la forma más efectiva posible”.

Los retos se concentran en cinco áreas: Conectividad, Canales (plataformas y sistemas), Contenido, Capacitación y Coordinación.

Reflexionan que resolver este tipo de problemas “requiere un esfuerzo público-privado determinado y constante”.

Esperan que “los resultados de esta investigación sirvan como base para iniciar una segunda etapa de estudio, que debería centrarse en el diseño de una estrategia y una hoja de ruta para la UP en relación con su programación híbrida pospandémica”.

“A nivel estatal, se requiere una nueva visión para expandir la conectividad nacional y garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a internet, dado que este se ha convertido en un servicio público esencial, comparable con la luz, el agua o el saneamiento. A nivel universitario, es necesario redefinir la visión para gestionar la creciente demanda estudiantil en la educación superior, asegurar la calidad educativa y los resultados asociados, y asignar los recursos disponibles de manera eficiente y efectiva para alcanzar estos objetivos”.

Ver el estudio:

https://ciedupanama.org/wp-content/uploads/2025/01/Virtual-a-lo-Presencial-Informe-Publico.pdf

Por: Violeta Villar Liste | José Manuel López por Ciedu