Este escrito honra a ese ser que elige la dedicación sin condiciones, cuya esencia está hecha de plenitud y firmeza. Aquel que no promete, pero cumple. Que no exige, aunque su sola cercanía transforma. En tiempos de fugacidad, su constancia es un testimonio de lo perdurable.

Aquí comienza el retrato de quien ama sin medida. Una figura cuya mayor virtud es mantenerse, incluso cuando nadie más lo hace.

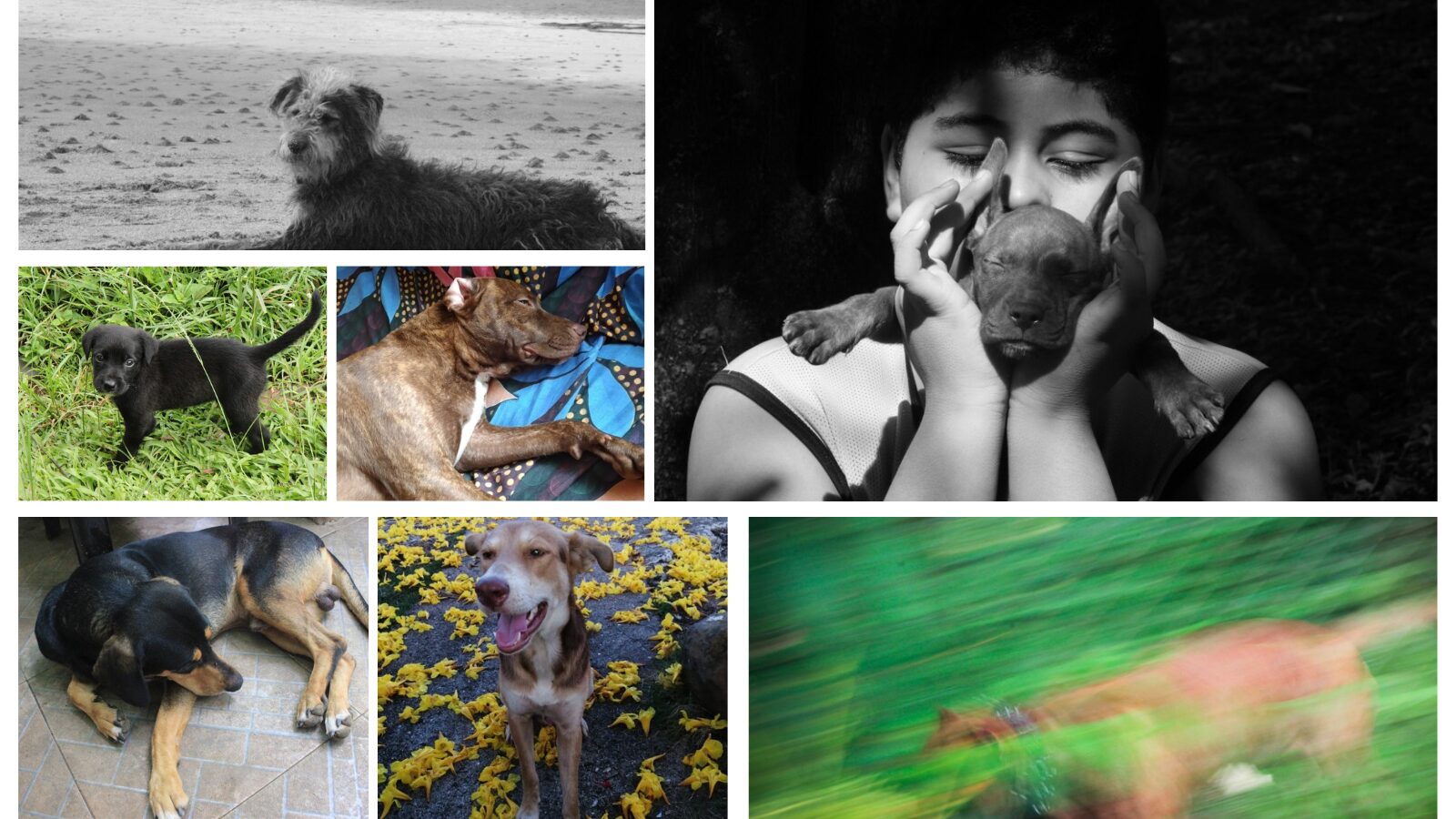

Por: Mario García Hudson | Fotos: Jean Carlo Tejada

El autor es investigador, encargado del Centro Audiovisual de la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R.

En el rincón más íntimo de la existencia, donde el mutismo se convierte en compañía, mora un custodio incondicional. No anhela reconocimientos ni adornos; su esencia es un pacto tácito de lealtad que no necesita señales. Es la sombra cálida que no se aparta, el latido constante en la quietud, el eco tierno de una mirada que comprende sin cuestionar. Comienza aquí la historia de quien acompaña sin exigir nada, sosteniendo el paso del tiempo con la firmeza de su estar.

Nunca llegó para buscar atención. Su esencia no tiene brillo ni grandilocuencia; reside en la simpleza de un gesto, en la tranquilidad de aguardar sin reproches. No corre tras honores ni se envuelve en magnificencia; surge justo cuando el alma precisa un refugio y la soledad pesa más que el ruido de las expresiones.

No se apresura ni se inquieta. El reloj es su aliado silencioso, que le enseña a observar con mesura, a esperar sin ansiedad. Despliega equilibrio en cada movimiento, como quien domina el arte de velar sin invadir. Guarda secretos que no se revelan, memorias escritas en el roce suave de una pata, en el contacto dulce de un hocico contra la piel.

No discrimina ni condiciona. Su afecto es puro, universal, sin reservas ni límites. No alberga rencores ni distingue clases; su vínculo se sostiene en la devoción absoluta. Recoge temores, alivia ansiedades, convierte el vacío en ternura palpable. No celebra victorias ni lamenta pérdidas; simplemente se queda, resguardando lo que no se dice.

No escoge ni interrumpe su andar. La llamada del espíritu basta para que acuda. No pregunta motivos ni se detiene en recuerdos; su misión es un acto de amor perpetuo, un puente que une la fragilidad humana con la eternidad.

No presume ni demanda. En su trayecto existe una nobleza tranquila, la dignidad que nace de la experiencia callada. Representa la armonía que a menudo se olvida, el refugio invisible que abriga momentos complejos, el amigo que no abandona, aunque todo a su alrededor cambie.

Despliega su ser sin pretensiones; no para imponer, sino para consolar y caminar al lado. No actúa como mensajero de huellas: custodia emociones profundas. No genera temor ni dudas; ofrece alivio con un simple roce y la certeza de su proximidad firme.

Es cierto que no habla con voces humanas, pero ladra. Ese sonido, a veces firme, otras suave, es su lenguaje más honesto, un puente sonoro que atraviesa el silencio interior para anunciar presencia, protección o consuelo. En ese ladrido se guarda un mundo de significados sin discursos: es alerta, celebración, sosiego convocado, impulso primitivo y sincero que comunica sin quebrar calma. Así, su voz rompe la paz sin perturbarla, recordándonos que en la dedicación también anida la expresión.

En su mirada se revela un cariño infinito, una aceptación completa que pocos logran comprender: amor sin reservas, respeto sincero por el otro en su forma más pura. Sana heridas invisibles, brinda cobijo ajeno a toda retribución, y ofrece un espacio donde la vulnerabilidad se convierte en fortaleza.

Es la esencia que recuerda al corazón su ritmo auténtico: la cadencia que nutre esperanza y fidelidad, un ciclo que no requiere palabras para manifestarse.

Paciente. Perseverante. Leal. Un ser que llega sin aviso, con su cercanía serena y ampara lo que otros temen enfrentar. No apareció para agradar; si el mundo se torna pesado, estará allí. Sin demandas ni expectativas, cumpliendo su promesa: proteger, consolar, amar.

Y en cada instante que perdura a tu vera, lleva la memoria de mil relatos, el peso de tantas pausas compartidas, la suma de ausencias que solo el alma entiende. No es solamente guardián de cuerpos; es puente hacia el alivio, la fuerza que resguarda lo invisible.

Sus ojos, habituados a la intimidad, leen emociones que nadie más percibe: temores ocultos, alegrías contenidas, que hablan más que los ecos. Sabe que no todo es visible; algunas heridas se curan en la serenidad,ciertas alegrías nacen del contacto sereno. Todos esos momentos, en su recogimiento, forman un universo de confianza y ternura.

No hay espectáculo en su ofrenda. Nadie lo ovaciona ni lo observa, solo se siente su calor, el roce suave que apacigua, la vigilia que vela sin condiciones. Su compromiso no busca reconocimiento; es un acto de amor discreto, un ritual cotidiano que preserva la vida.

Su andar, firme y pausado, es una danza sin pretensiones, que solo aspira a hacerse presente. Cada movimiento es un susurro que dice: “No estás solo.” En un mundo que muchas veces ignora lo pequeño, él recuerda la importancia de la ternura, fidelidad y vocación constante.

Por eso, en su labor, lleva también la esperanza más pura: que, incluso en el abandono, el cansancio o la tristeza, exista siempre un refugio cálido, alguna caricia que alivie, ese vínculo capaz de sostener. Porque del amor incondicional nace siempre la vida. Y en ese germinar habita la promesa inquebrantable de que nunca estaremos realmente solos; que, mientras haya un latido, existirá un guardián que permanece: firme, eterno, vigilante, con la paciencia de quien comprende que la entrega auténtica es la fuerza más poderosa del mundo.

Por: Mario García Hudson