El dictador narra hechos de la Guerra de Independencia, unos pocos días de 1813, durante el período que conocemos como la “Campaña Admirable”. En las cuatro primeras páginas de esta edición vienen textos de Oscar Marcano, Elías Pino Iturrieta y Roldán Esteva-Grillet que reflexionan sobre la novela

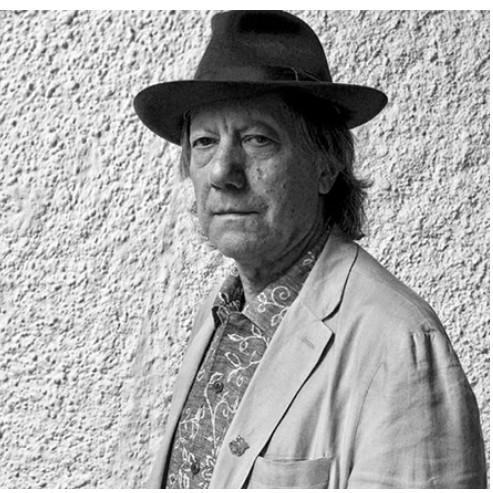

Por: Nelson Rivera, director del Papel Literario del diario El Nacional

Amigos lectores:

I.

En el homenaje a Ednodio Quintero que publicamos en mayo pasado, Antonio López Ortega lo llamó “el hermano mayor”. Y es que desde 1974, cuando apareció La muerte viaja a caballo, su primer libro (cuentos breves), Quintero ha construido una sólida obra narrativa que suma, cuando menos, unos veinte y pico de títulos entre novelas, recopilaciones de cuentos y diarios.

II.

Sorpresivamente, después de cinco décadas de producción, el “hermano mayor” ha incursionado en la novela histórica: El dictador narra hechos de la Guerra de Independencia, unos pocos días de 1813, durante el período que conocemos como la “Campaña Admirable”. En las cuatro primeras páginas de esta edición vienen textos de Oscar Marcano, Elías Pino Iturrieta y Roldán Esteva-Grillet que reflexionan sobre la novela.

III.

Oscar Marcano: “Nuestro autor escoge ese transcurso de dos semanas y pico, de 19 días, porque es el tiempo exacto en que se va a consumar la odisea de su protagonista, la figura central de la novela, Quinto Lucio Montilla, un joven seminarista de veinte años, oriundo del páramo de Cabimbú, Trujillo, quien para el lector va a ser el cronista cabal de los acontecimientos visibles y no visibles, el narrador crítico, la pupila contrapuesta al ambiente reinante de fanfarria del héroe”.

Elías Pino Iturrieta: “La ecuanimidad del autor y la curiosa serenidad que supo encontrar en el joven protagonista se juntan para la oferta de una historia digna de atención, o capaz de internarse por espacios de interpretación habitualmente desechados por los autores. Pueden esperarse miles de situaciones espeluznantes en un libro que se ocupa de la Guerra a Muerte y del hombre que la llevó a cabo, pero tales eventos apenas estorban la marcha de una descripción sosegada que atrapa por la sinceridad de su desarrollo”.

Roldán Esteva-Grillet: “El autor se ha atrevido a dar su testimonio ficticio a través de un seminarista merideño a quien le toca, previo concurso, servir de escribano al general Bolívar a su paso por su ciudad, en el año de 1813, justo cuando se preparan las circunstancias para formalizar, mediante una proclama o decreto la guerra a muerte que se ha venido desarrollando entre realistas y patriotas, y que tendrá su punto culminante en la ciudad de Trujillo, adonde le toca acompañar al ejército Libertador”.

IV.

Federica Consalvi -ganadora del Concurso de Cuentos de El Nacional 2025-, nos cuenta de Sara Jaramillo Klinkert, narradora colombiana, quien acaba de presentar en Madrid su cuarta novela, El cielo está vacío (2025). Antes había publicado Cuando maté a mi padre (2020), Donde cantan las ballenas (2021) y Escrito en la piel del jaguar (2023). Dice: “Sara Jaramillo Klinkert escribe como habla: con vitalidad, como quien tiene un cuento que necesita ser escuchado ya, antes de que se escape. Y no un cuento cualquiera, sino uno de esos que se narran con las manos, con el cuerpo entero, con los ojos exaltados y el ritmo de un río. En su universo, las cosas no son simplemente verdes: son una selva. El sol no se limita a brillar: tuesta. Su voz sube de tono para narrar lo emocionante, y cada detalle, por minúsculo que parezca, adquiere urgencia cuando pasa por el filtro superlativo con el que ella cuenta las cosas”. Página 5.

V.

En abril, la Fundación Margot Benacerraf -en alianza con Trasnocho Cultural e Ideas de Babel– exhibió el celebrado, debatido e inquietante De Humanis Corporis Fabrica, de los antropólogos Verena Paravel y Lucien Castaing-Taylor. Realizado con la colaboración de cinco hospitales de París, el documental, además de recorrer el interior del cuerpo humano, registra los procedimientos quirúrgicos, la interacción médicos-pacientes y más. De ello habla el artículo de la psiquiatra y cirujana María Alexandra Pulido Febres que se reproduce en la página 6: “Estos dos antropólogos nos sumergen en una experiencia sensorial única: un viaje inmersivo al interior del cuerpo humano, en el que, mediante diminutas cámaras utilizadas habitualmente en cirugías laparoscópicas y endoscopías, presenciamos procedimientos quirúrgicos y exploramos paisajes y texturas corporales. Todo esto sin narración, sin subtítulos, y sin guía alguna”.

VI.

Tirant Editorial -España- ha publicado Sexo e historia de la comunicación, coordinado por María del Mar Ramírez Alvarado, catedrática de la Universidad de Sevilla. Basta una mínima revisión del índice (disponible en la web de la editorial) para constatar la diversidad y riqueza temática reunida por la compiladora: cuestiones como la representación, la censura, los mitos, las perversiones, figuras literarias como Fanny Hill, la pornografía, el vibrador, la prostitución, el homoerotismo en el Tercer Reich, El último tango en París, el caso Lewinsky, y más. El texto de Ramírez Alvarado, Página 7, está dedicado a presentar las partes del volumen. Por ejemplo: “Se estudian en estas páginas, además, una figura como la de Madonna y la revolución que supuso en el consumo de series televisivas una producción emitida en HBO entre 1998 y 2004: Sex and the city. Y otro de los capítulos en este recorrido lleva a los inicios de la compartición en línea de material pornográfico vinculado a los grupos de noticias de Usenet. Este que constituyó el germen de los foros en línea modernos y de la sociabilidad mediada por ordenadores facilitando por vez primera la distribución gratuita en red de imágenes y de noticias vinculadas al sexo”.

VII.

El ensayo de Alberto García Ferrer se titula Cines melancólicos, espectros taciturnos y escaletas imaginadas: “El cineasta Henry Levin exhortaba a pensar y referirse en términos cinéticos (montaje) al proceso de armado del relato literario de Flaubert, el escritor Cortázar recurría a técnicas de construcción del relato cinematográficoen sus análisis literarios, Lynch desveló que no sólo hay películas dentro de películas, habitan en los sueños y hasta escondidas dentro de cuentos”. Y así. Viene en la página 8.

VIII.

En abril de 2021, Luis Sedwick Báez falleció, sin que la noticia trascendiera más allá de su círculo inmediato. Novelista, crítico de cine, viajero, dueño de una cultura cinematográfica excepcional, invitado recurrente a los festivales de cine en América y Europa, ciudadano de la discreción, Sedwick Báez (1948) fue columnista de Economía Hoy, y articulista que, generoso, publicaba sus artículos en revistas como Encuadre, Imagen, y portales especializados, dentro y fuera de Venezuela. Le pedí a Viviana Marcela Iriart, el texto que lo recuerda en la página 9: “Y tenía fotos y correspondencia con grandes figuras del cine mundial, todo guardado en un cajón porque Luis era extremadamente discreto. Una vez tuve la dicha de que me mostrara algunas: Steven Spielberg riéndose a carcajadas de algo que Luis le estaba contando, estaban en el festival de Cannes, y una nota personal invitándolo a celebrar Acción de Gracias en su casa. También una foto muy tierna con Catherine Denueuve y otra con Meryl Streep tomándolo cariñosamente de la mano, y tantas otras. Cuando le dije que debería ponerlas en una repisa me dijo, tímidamente, que de ninguna manera, que eran cosas privadas”.

IX.

Rafael Simón Hurtado entrevistó a Jorge Zambrano, guionista y director de la película animada, Dr. José Gregorio Hernández, la historia de un milagro. “Zambrano optó por volver a las fuentes originales, estudiando fotografías de alta resolución, incluyendo un retrato de juventud enviado desde España. Su diseño respeta los rasgos sobrios y definidos del santo, utilizando líneas rectas para reflejar su carácter firme y una mirada profunda que transmite su espiritualidad”. También en la página 9.

XI.

Edgar Cherubini Lecuna recuerda a Sebastiao Salgado (1944-2025), gran fotorreportero y documentalista brasilero, Premio W. Eugene Smith de Fotografía Humanitaria en 1982 y Premio Príncipe de Asturias 1998: “se forjó así mismo fotografiando el sufrimiento y el desarraigo de otros, y años más tarde se reinventó al decidir retratar la belleza que aún persiste en el mundo. Sebastião Salgado (1944-2025) fue testigo de guerras civiles, hambrunas, migraciones, catástrofes humanitarias y ecológicas en África, Medio Oriente y Latinoamérica. Sus fotografías relatan la violencia, la miseria humana y la desesperanza que producen ideologías, gobiernos totalitarios, extremismos religiosos, la intolerancia y la corrupción, pero también observamos en ellas un canto a la vida, a la belleza y a la dignidad humana”. Página 10.

XII.

Las páginas 11 y 12 despliegan una nueva entrega de Juan Carlos Zapata, en su continuo seguimiento de las andaduras de Gabriel García Márquez en Venezuela. El reportaje, en esta oportunidad, incorpora al también periodista y escritor Tomás Eloy Martínez, quien vivió unos años en Venezuela. Ambos entrevistaron a Hugo Chávez Frías en 1999. Entre la primera y la segunda entrevista transcurrieron un poco más de 9 meses. “La entrevista de García Márquez está condicionada a que nada puede decir sobre gestión ni estilo de gobierno porque el personaje aún no ha comenzado a gobernar. Sin embargo, sobre la base de los antecedentes (el pasado), y sobre la base del personaje con el que habla cara a cara (el presente), el reportero construye una retórica con la que anticipa (el futuro). Ese es el futuro que desgranará Tomás Eloy Martínez con elementos concretos de un reciente pasado y un presente construidos con hechos, puesto que Chávez ya estaba gobernando. Y basado en ese presente y ese pasado reciente, Tomás Eloy Martínez titula su texto, dándole respuesta a la dicotomía planteada por García Márquez en el suyo”.

XIII.

Sostengo que en estas doce páginas hay numerosos asuntos que merecen la atención del lector. Que así sea.

Nelson Rivera.

Para leer la edición completa: