Después de una dura semana de trabajo, nada mejor que arrancar el fin de semana con el “viernes cultural”, esa reunión de amigos en las esquinas del barrio presagiando ya el descanso y la fiesta. Esta sección pretende hacer eso, arrancar nuestro fin de semana desde esta esquina virtual con cuentos y poemas de autores panameños para que los conozcan y los disfruten. Así que, ¡feliz fin de semana!, con sabor a literatura panameña de la buena.

Pedro Crenes Castro, coordinador del Viernes Cultural: Literatura Panameña [email protected]

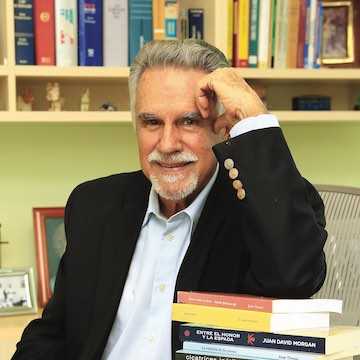

El Guayacán, cuento del novelista Juan David Morgan

Juan David Morgan

Juan David Morgan (Chiriquí, Panamá, 1942), es uno de los grandes exponentes de la novela histórica. Obras como Con ardientes fulgores de gloria, La cabeza de Balboa o Entre el honor y la espada, se cuentan entre las mejores de su género, siendo capaz el autor de construir la verosimilitud necesaria que hace trascender en literatura los hechos que narra. Ha escrito también teatro, ensayo y cuento. Es miembro de la Academia Panameña de la Lengua.

El Guayacán

—A pesar de que tenemos grandes diferencias, he venido a rogarte que no cortes el guayacán, único recuerdo que queda de nuestra familia.

Al escuchar a su hermana, la expresión de José Alberto reflejó, a la vez, sorpresa y lástima. Pensar que después de más de diez años de distanciamiento las primeras palabras que se dignaba dirigirle giraban en torno a un árbol. Y como el ingeniero Sandoval tenía por costumbre espetar cuanto se le venía a la mente, respondió sin titubear:

—Francamente, hermanita, nunca podré entenderte. Tú y tu marido se han pasado más de diez años casi sin hablarnos a mí y a Irene; nuestros hijos apenas se conocen; para no encontrarse con nosotros, ustedes llegaron al colmo de no asistir al entierro de mamá y ahora vienes a…

Irma Elena interrumpió a su hermano:

—Nosotros tuvimos un servicio privado para ella.

—Por supuesto: privado, como todo lo de ustedes. Porque desde que tu marido decidió que el mundo andaba mal y que era preciso cambiarlo para que fuera digno de que él y su familia lo habitaran, todo para ustedes es privado y especial.

—Aunque te cueste tanto aceptarlo, mi marido es un ecologista de fama mundial y su labor…

—¡Tu marido —cortó José Alberto— es uno de tantos científicos amargados que por un lado denuncian que empresas como la mía arruinarán el planeta y por el otro nos piden limosna para poder mantener a sus familias!

Luchando en vano por contener las lágrimas, Irma Elena exclamó casi gritando:

—¡Entiéndelo! Ellos tratan de que todos podamos disfrutar de un ambiente más sano, de una mejor calidad de vida, mientras tú y los de tu calaña se dedican a destruir las pocas cosas buenas que quedan sobre la tierra.

“¡Diez años para volver a lo mismo!”, pensaron simultáneamente los hermanos Sandoval, y un largo y espeso silencio se instaló entre ellos, silencio que ambos rompieron al unísono:

—Francamente, no sé para qué … —había comenzado a decir Irma Elena, mientras José Alberto se lamentaba:

—Tanto tiempo transcurrido en vano…

Y los dos volvieron a callar.

* * * * *

Así había sido siempre con los hermanos Sandoval. Traídos al mundo con apenas once meses de diferencia, desde niños habían luchado por acaparar la atención de sus progenitores. Dos días antes de que Irma Elena, la mayor de los dos, cumpliera cinco años, el padre había fallecido en un terrible accidente, momento a partir del cual recrudecería entre los hermanos la rivalidad por lograr el amor materno. De nada valió el empeño de la atribulada madre por repartir con equidad su cariño: Irma Elena y José Alberto, a veces sin percatarse, crecerían alimentando una mutua y abierta animadversión. Lo más triste es que en cada uno había anidado el convencimiento de que la madre sentía más afecto por el otro, y así, con el paso de los años, como un perfume que se deja abierto por descuido, el amor pareció evaporarse para siempre del hogar de los Sandoval.

El mismo antagonismo determinó que mientras José Alberto escogía la carrera de ingeniero, Irma Elena se decidiera por la arqueología. “A mí lo que me gusta es construir; a mi hermana le atraen las cosas que ya están destruidas”, se burlaba José Alberto, en tanto Irma Elena lamentaba que su hermano disfrutara más “destruyendo lo que la historia había tardado años en construir y edificando las horripilantes moles de hierro y cemento con las que poco a poco han ido sepultando los viejos y hermosos barrios de la ciudad”. Como era de esperarse, José Alberto formó su hogar con una de las niñas más ricas y populares de la sociedad y su hermana terminó casándose con un ambientalista radical venido del extranjero.

Aunque la madre había fracasado en lograr que en su hogar afincara el amor fraternal, a fuerza de ruegos consiguió que cada domingo, a la hora del almuerzo, ambas familias se encontraran en su vieja casona. Los pequeños —tres niñas de José Alberto y cuatro varones de su hermana— no podían ser más diferentes: mientras que las hijas del ingeniero iban siempre pulcras y bien vestidas, los desgreñados niños de la arqueóloga parecían emerger de lo más profundo de la selva. Pero todos los domingos acudían ambas familias a almorzar con la abuela, bajo la velada amenaza de que quien faltare quedaría excluido del testamento.

“Solamente poseo esta vieja casa, pero como se ha ido quedando rezagada en medio de la ciudad, todos sabemos lo mucho que valen los tres mil metros de terreno”, solía decir la anciana. Y agregaba: “Como no tengo nada más que dejarles, la heredará quien más cariño demuestre por ella”.

Al cabo de algunos años, el marido de Irma Elena se declaró harto de aquella charada. “Estoy cansado de esta hipocresía dominguera y no soporto más ni a tu hermano, ni a tu cuñada, ni a tus sobrinas, ni a tu madre”. Primero dejó de acudir él y al poco tiempo prohibió a los niños y a Irma Elena asistir a los almuerzos dominicales. Sin embargo, cuando cada final de mayo se cuajaba de flores el coposo guayacán que parecía custodiar desde siempre la entrada de la casona, el ambientalista permitía que Irma Elena y sus cuatro hijos se retrataran junto a la abuela, los tíos y los primos en medio de la fiesta de pétalos amarillos que alfombraba el césped bajo el rugoso árbol. Algunas veces, impulsado por su amor a la naturaleza, hasta él mismo se dejaba retratar. Solamente en esos días de flores de oro los Sandoval reían y jugaban juntos y en aquella risa asomaban rasgos que permitían adivinar que, a fin de cuentas, se trataba de una misma familia.

Nada guardaba la abuela con más fervor y orgullo que las fotos que año tras año reflejaban la infancia, la niñez y la adolescencia de aquellos seres queridos que solamente entre las flores amarillas del añoso guayacán reían y sentían como una verdadera familia. Para escaparse de lo que consideraba su gran fracaso, la anciana se refugiaba con su soledad y sus retratos en la sala de estar de la antigua casona. Así, hacia el final de su vida, de tanto recrearse en las imágenes de aquellos días felices, llegó a convencerse de que su hogar había sido uno donde el amor florecía, como florecía aún su vetusto árbol. El último suspiro la sorprendió con el álbum de fotos amarillas en su regazo.

Tal como prometiera, la anciana legó a José Alberto su casa y su árbol, a condición, por supuesto, de que reconociera a su hermana la mitad del valor de la propiedad. A duras penas lograron los hermanos evitar que el asunto de la herencia los enfrentara en los tribunales. Más por necesidad que por rehuir la controversia, Irma Elena aceptó finalmente lo que su abogado consideró un precio satisfactorio. Poco tiempo después se enteraría, con tristeza, que su hermano no habitaría en la vieja casona. “La va a echar abajo para construir un edificio”, le habían informado amigos comunes.

Escasos seis meses después del fallecimiento de su madre, José Alberto hizo colocar en la propiedad un enorme letrero en el que anunciaba la próxima construcción de un moderno centro comercial. A los pocos días se iniciaron los trabajos de demolición y una tarde de mayo Irma Elena lloró al contemplar cómo hombres y máquinas se confabulaban para hacer desaparecer los últimos vestigios de la casa familiar. El árbol, testigo impasible de tantas desventuras y tan pocas alegrías, aún continuaba en pie. Fue entonces cuando decidió tragarse el orgullo y pedirle a su hermano que mantuviera vivo aquel enhiesto centinela de los únicos recuerdos gratos que quedaban de la familia.

* * * * *

Tras un prolongado silencio, Irma Elena se puso en pie y, prohibiéndose volver a llorar, dijo con amargura:

—No sé por qué vine. Debí suponer que terminaríamos así. Si no tuviste ningún empacho en derribar la casa, qué puede importarte un pobre árbol que lo único que ha hecho es florecer para que en mayo de cada año fuéramos por un día una verdadera familia.

José Alberto permaneció en silencio detrás del escritorio mientras Irma Elena abandonaba el despacho. Segundos más tarde se escuchó la fría voz de su secretaria en el intercomunicador.

—Ingeniero, recuerde que el arquitecto Alfredo Román lo espera desde hace un rato.

—Sí, por supuesto, —dijo José Alberto, saliendo de su ensimismamiento—. Que pase de una vez.

—Espero no haber interrumpido una reunión familiar —se excusó el recién llegado, no sin algo de ironía en la voz.

—No, claro que no. Mi hermana se presentó aquí de improviso; perdona si te hice esperar. ¿Cómo marcha nuestro proyecto?

—Seguimos dentro del programa previsto, aunque debo insistir que el acceso al centro comercial sería mucho más fácil si me permitieras tumbar el bendito árbol.

José Alberto sonrió antes de responder:

—Ya te lo dije, Alfredo: el guayacán no se toca. ¿No te has dado cuenta de que ha vuelto a florecer?

Coordinador del Viernes Cultural Literatura Panameña:

Coordinador del Viernes Cultural Literatura Panameña:

Pedro Crenes Castro

[email protected]

(Panamá, 1972), es escritor. Columnista y colaborador en varios medios panameños y españoles. Ha ganado dos veces el premio Nacional de Literatura Ricardo Miró de Panamá y dicta talleres literarios. Vive en España desde el año 1990.