La abuela se había prometido a sí misma no llorar. Y cumplió su promesa. No supo cómo. Tampoco supo cómo pudo mantener al pequeño en alto el largo rato que estuvieron detenidos a un lado de la puerta forcejeando con otros familiares que también despedían a los suyos

Por: Carolina Fonseca

La autora de este relato es Carolina Fonseca. Es venezolana y reside en Panamá desde el 2011, donde se dedicó a la escritura, a la edición y a proyectos literarios. Como autora, ha publicado cuento, y ha trabajado como antóloga y compiladora de cuento panameño. «Una excelente cuentista, sutil y elegante, de una perspectiva intimista en su escritura que la sitúa como una de las importantes voces de la diáspora venezolana«, describe en una presentación de su trabajo el autor panameño Pedro Crenes: Cuentos de Carolina Fonseca Este relato nos acerca de otro modo a la migración desde la amorosa sensibilidad de una escritura que observa y siente.

A las mujeres que parten y a las abuelas que cuidan. Y esperan

La abuela sostuvo al niño en sus brazos hasta que la madre se perdió detrás del puesto de migración; desde el ángulo justo mientras la puerta abría y cerraba, la abuela y el niño buscaban a la mujer entre las filas lentas que se formaron para pasar el equipaje de mano por las máquinas y luego hacer otras filas, sellar pasaportes y desaparecer. Solo una vez se encontraron las miradas; sellado el pasaporte sabía que no podía arrepentirse, se dió la vuelta, vio al niño y les hizo una rápida señal de adiós. La distancia ni el tiempo daban para más.

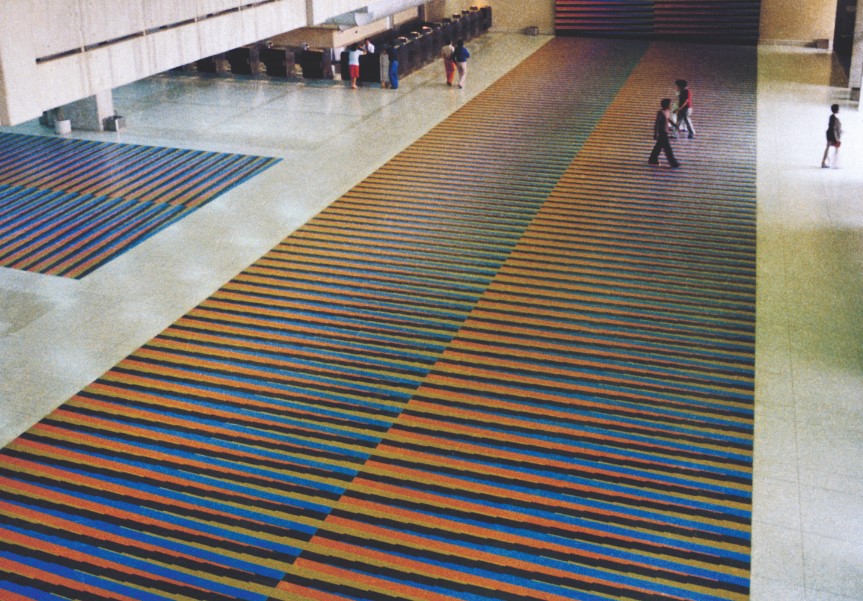

La abuela se había prometido a sí misma no llorar. Y cumplió su promesa. No supo cómo. Tampoco supo cómo pudo mantener al pequeño en alto el largo rato que estuvieron detenidos a un lado de la puerta forcejeando con otros familiares que también despedían a los suyos. La vida es así, mijito, qué se hace, ahora somos tú y yo, bajó al niño, y tomándolo de la mano caminó más allá de la gente para respirar mejor. El piso entreverado de colores del terminal le produjo mareo y buscó un lugar donde sentarse. ¿Quieres ir al baño? El niño negó con un gesto. Menos mal, pensó. Y cerró los ojos unos segundos para no ver las franjas del piso transfigurarse. No se iría sin confirmar en la pantalla que el vuelo de su hija había salido.

La madre comenzó a caminar en dirección opuesta a la puerta de embarque. No quiso pedirle orientación al funcionario porque sintió miedo de su uniforme; los militares se sacaron el corazón del pecho en este país, le oyó decir a su padre años atrás frente al televisor. Nunca antes había viajado fuera de Venezuela, mucho menos en avión. Tampoco se había separado del niño más de unas horas. Anduvo un buen trecho, llegando a la última puerta se animó a mostrarle a una mujer su boleto de embarque. En el otro extremo, señora. Camine en línea recta hasta la puerta 22, no hay modo de perderse. La madre quiso decirle que ya estaba perdida sin su niño y lejos de su casa, pero solo dio las gracias, tenía que mantener bien amarrado el sentimiento.

Una vez ubicó la puerta de embarque, buscó un baño, colocó el bolso en el piso y sintió su mano izquierda desentumecerse, el asa le había marcado un surco por el peso y la tensión de las últimas horas y recién ahora sentía el daño. Abrió el grifo y se masajeó en el chorro de agua fría, apretó el mecanismo del dispensador de jabón en vano. Bastante con que haya agua. La madre aparentaba más edad esa mañana, como si la vida le hubiera dado un salto de diez años que no se volvería a quitar de encima. Recuperó energía al humedecer su cara y se dirigió a uno de los pocos asientos libres cerca de la puerta de embarque, frente a la fachada de vidrio que da a la pista del aeropuerto de Maiquetía.

Todo era nuevo para la madre.

El niño sacó del bolso de su abuela un camioncito de volteo que insistió en llevar al aeropuerto y comenzó a pasearlo por las franjas de colores; el piso ícono de la modernidad de la Venezuela de los setenta diseñado por el maestro Carlos Cruz Diez interesa al niño vivamente; su camión debe sortear las líneas negras -pantanos que se lo tragarían si alguna de sus ruedas rozara las orillas sinuosas-. Y el piso se traga al niño mientras la abuela descansa mirando a la gente pasar hacia el ingreso, adormecida un poco por el rodar de maletas de mano sobre los mosaicos, un sonido uniforme apagando las palabras que se dicen las gentes en los últimos minutos antes de abrazarse. La abuela recuerda que ella y su hija se dijeron cualquier cosa menos lo que hubieran querido apurando así el mal momento y piensa que esa misma noche le escribirá un mensaje largo.

Al menos la próxima hora el horizonte de la madre será la línea que forman el terreno árido y quebrado al fondo de la pista y el azul del cielo, hoy despejado. Oculto detrás está el mar abierto por el que llegó su abuelo paterno 60 años atrás de una España cerrada y pobre. Él vino en barco. Ella se irá en avión. Además de su trabajo en el hospital, tomó turnos de noche con doble paga en casas de familia cuidando enfermos, lo hizo todo para reunir dinero y no salir por tierra como tantos otros; una se puede morir de muchas maneras en esa travesía y la abuela y el niño solo la tienen a ella para construir el puente de salida. La madre sigue con la mirada a un avión en su carrera de despegue el trecho que le permite el ángulo de su asiento, lo pierde y luego lo ve reaparecer contra el cielo y alejarse hacia el norte, volverse un punto.

El niño nota que el piso se mueve, como se mueven los ríos con la luz. También nota que hay lugares donde suelta pedazos de colores. Busca los ojos de algún adulto para compartir esa alegría pero nadie mira, van apurados arrastrando cosas, y la abuela tiene sus ojos puestos en la puerta por la que su madre desapareció.

La madre se distrae para no usar la batería del teléfono que va a necesitar a su llegada donde una amiga la espera. Cuenta los aviones que despegan, los sigue y los ve desaparecer. Salen muy espaciados y eso le permite quedarse en el rumbo de cada uno el tiempo que toman en alejarse de la costa. De vez en cuando en su horizonte irrumpe un avión que aterriza. Ella lo olvida al instante y aguarda al próximo que parte, que son más. La noche antes le decía al niño que los aviones eran como aves pesadas con alas fijas pero potentes. Las personas soñaban con volar, entonces inventaron un pájaro grande con espacio en la panza donde cargan gente. ¿Y vuelven? Siempre vuelven, respondió la madre. ¡Quiero volar! ¡Quiero volar! lloriqueaba el niño, intuyendo que su madre volaría pronto. Ya volarás con la abuela.

En el terminal internacional del aeropuerto de Maiquetía un río de luz muda sus colores para dar gusto a un niño que no vuela a ninguna parte, solo rueda su camión a la caza de mosaicos sueltos que va acomodando en la caja de volteo. La abuela ve el reloj, lo llama una, dos, hasta tres veces, y sabe que tendrá que ir a tocarlo para que regrese de ese otro mundo. Le regala unos minutos más, se pone de pie y una vez a su lado, palmea suavemente la cabeza, vamos, ya vamos, el niño la mira suplicante aunque nota en la expresión de ella que no cederá. Guarda como puede en sus bolsillos los mosaicos amarillos, azules, rojos y negros que le ganó al río de luz y con el camión en la mano la sigue.

En la fila de entrada al avión, a un lado de la puerta, dejándose llevar por un impulso la madre extiende la palma de su mano sobre el fuselaje y lo siente frío; un gesto inocente con el que busca sin saberlo aquietar el miedo nuevo de adentrarse en la máquina que la llevará lejos de su mundo conocido, como si tocarla bastara, pero es la sonrisa franca de la aeromoza recibiéndola en la cabina lo que la disuade y da el paso. Media hora más tarde, la madre cierra los ojos en su asiento de ventana. No quiere ver el movimiento del personal de tierra dirigiendo la maniobra de la nave en su retroceso, el carreteo hacia la pista, la llegada a la cabecera; tampoco el paisaje árido y quebrado desapareciendo vertiginoso en el despegue, ni el mar de luz centelleando cada vez más abajo, mucho menos la costa desdibujándose detrás. Ella alejandose en dirección opuesta de su hijo, de sus afectos, de todas sus certezas. Volviéndose un punto.

Detenida frente a una pantalla la abuela ubica el vuelo de su hija, se fue el avión, murmura para sí, sintiendo que la colma el desamparo, y por distraerse de él, se hace a un lado, saca del bolso la merienda y ofrece al niño un bollo de pan dulce que el pequeño irá comiendo mientras caminan con paso lento hacia una nueva vida juntos.

Por: Carolina Fonseca